Das Netzwerk Diabetischer Fuß – Köln und Umgebung e.V.

Autor:

Dr. Gerald Engels

Department Diabetes-Fußchirurgie Klinik für Diabetologie/Endokrinologie

St. Vinzenz-Hospital, Köln

E-Mail: gerald.engels@cid-direct.de

Die bestmögliche Versorgung von Menschen mit einem diabetischen Fußulkus (DFU)oder einem Charcotfuß erfordert das optimale Miteinander aller beteiligten Professionen. Netzwerke verbinden das Wissen und die Fähigkeiten, um best-mögliche Lösungen für alle Aspekte der Versorgung zu erreichen.

Demografie und epidemiologische Entwicklung

Auf das diabetische Fußsyndrom (DFS) entfällt ein Großteil der Ausgaben für die Diabetesversorgung, beispielsweise durch Folgekosten nach Amputationen, z.B. durch prothetische Versorgungen. Bedeutendes Leid entsteht mutmaßlich allerdings durch Immobilität, Verlust der Eigenständigkeit oder Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit von stationärer Pflege, durch soziale Isolation und Vereinsamung.

Das DFS ist eine lebenslange Erkrankung, in der sich aktive und inaktive Phasen abwechseln. Mit jeder aktiven Phase besteht erneut das Risiko für eine Amputation und das betrifft etwa 40% der Betroffenen einmal im Jahr. Die Diabetesprävalenz hat sich seit 1980 weltweit vervierfacht, während gleichzeitig die Lebenserwartung steigt. Es gibt also perspektivisch vermutlich viel zu tun im Gesundheitssektor, allerdings durch immer weniger Menschen.

Wie alles begann

Die Behandlung des DFS wurde in Deutschland traditionell seit den 1980er-Jahren durch die Diabetologie koordiniert. Dies hat vor etwa 20 Jahren, initiiert durch die Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetes Gesellschaft e.V., zur Implementierung zertifizierter Fußbehandlungseinrichtungen geführt, die in der Regel von Diabetolog:innen geleitet werden. Ab 2001 kam es im Rahmen des Qualitätszirkels der diabetologischen Schwerpunktpraxen Köln und Umgebung zu der Erkenntnis, dass eine strukturierte Versorgung der Menschen mit DFS nur gemeinsam und interdisziplinär organisiert werden kann. Im Rahmen von interdisziplinären Arbeitsgruppen wurden zunächst eine gemeinsame Behandlungsleitlinie und ein Behandlungspfad entwickelt, in den alle erforderlichen Professionen eingebunden wurden. 2002 wurde der Verein gegründet, eingetragen und die Gemeinnützigkeit anerkannt.

Die Mitglieder verpflichten sich zu folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen:

-

einheitliche Struktur der Vorgehensweise in Diagnostik, Dokumentation und Therapie

-

Qualitätszirkel mit mehreren Treffen pro Jahr

-

aktive und passive Hospitation der ärztlichen Teilnehmer

-

Kontrolle der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (offenes Benchmarking)

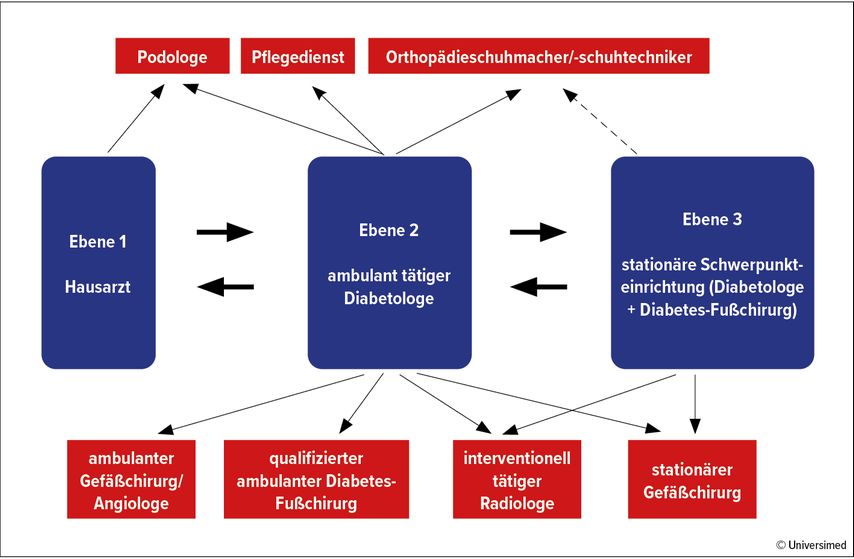

So entwickelte sich eine interdisziplinäre und interprofessionelle Netzwerkstruktur, in der ab 2003 die Behandlungsdaten dokumentiert wurden (Abb. 1). Damit war das Problem der inadäquaten Vergütung der komplexen Versorgung im ambulanten Bereich jedoch noch nicht gelöst.

Verhandlung von Selektivverträgen

Durch die Möglichkeit der integrierten Versorgung (IV) nach §140ff SozialgesetzbuchV (SGBV) konnte ab 2003 mit den wichtigsten gesetzlichen Krankenkassen der Region eine selektivvertragliche Vergütung im ambulanten Bereich verhandelt und 2005 realisiert werden. Eine strukturelle Entwicklung der Versorgung wurde damit ermöglicht. Für die Umsetzung wurden die Prozesse der Behandlung anhand der dokumentierten Daten genauestens analysiert und die Kosten berechnet.

Bis 2008 entstanden in Nordrhein 5, in Hamburg und Berlin jeweils 1 Netz, insgesamt waren 101 Einrichtungen beteiligt. Diese haben 2014 innerhalb der Selektivverträge 17615 Patient:innen versorgt. Teilweise erfolgte im Verlauf eine Umwandlung der IV-Verträge in Strukturverträge.

Ergebnisse

Daten von 2,9 Millionen Versicherten der AOK Rheinland-Hamburg in den Jahren 2007 bis 2013 wurden untersucht. Für jede Region wurden Menschen mit der Diagnose Diabetes nach Alter und Geschlecht und die Amputationen mittels log-linearer Poisson-Regression analysiert.

Die Rate der Menschen mit Diabetes, die Majoramputationen erlitten, sank signifikant um 9,5%/Jahr (p<0,0001) von 217 auf 126/100000 Patienten/Jahr. Die Rate der Menschen mit Diabetes mit Amputationen jeder Art sank von 504 auf 419/100000 Patienten/Jahr (p=0,0038). Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Reduktion der Notwendigkeit von Amputationen bei Menschen mit Diabetes durch die Verbreitung des Disease-Management-Programmes und der „Netzwerke Diabetischer Fuß“.

Beteiligte Krankenhäuser in der Region Köln haben sich verpflichtet, vor jeder hohen Amputation eine externe Zweitmeinung einzuholen. Verträge regeln verbindlich Rechte und Pflichten. Es wurden akzeptierte Indikationen für eine Majoramputation einvernehmlich festgelegt: therapierefraktäre Schmerzen, therapierefraktäre Blutstrominfektion sowie massive Einschränkung der Lebensqualität durch ein Bein, welches zur Fortbewegung nicht mehr genutzt werden kann. Die Kosten der Zweitmeinung werden durch Mittel des Vereins bestritten.

Seit 2021 ist nach einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses der Eingriff „Amputation beim Diabetischen Fußsyndrom (DFS)“ in die Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren aufgenommen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger: Mai 2021). Dieses Verfahren betrifft ambulant behandelte, gesetzlich versicherte Patient:innen.

Vorteile

Durch Fortbildungen (Koordinationsarzt/-ärztin im Netzwerk Diabetischer Fuß, Fuß- und Wundassistent:in DDG, Mobiles WundASS, Weiterbildungen zur Anfertigung von „total contact cast“ [TCC] oder Filzentlastungskonzepten) wird die Kompetenz in der jeweiligen Einrichtung gesteigert. Dies fördert die Optimierung der Behandlungsergebnisse und dadurch auch die Zufriedenheit der Patient:innen und der Therapeut:innen.

Die arbeitsteilige Patientenversorgung ermöglicht es den jeweiligen Angehörigen der Gesundheitsberufe, ihre spezielle Aufgabe effizient zu erfüllen. Dies fördert neben qualitativer Entwicklung auch wirtschaftliche Effizienz durch Prozessoptimierung in den einzelnen Strukturen: Jeder macht das, was er am besten kann und für das er bestenfalls eine Vergütung erhält.

In der Summe der einzelnen Einrichtungen ist das Netzwerk die Lösung für die Versorgungsprobleme einer Region. Durch die Koordination aller Beteiligten in der Gesundheitsversorgung verbessert es nicht nur die Versorgungsrealität der betroffenen Patient:innen durch Erleichterung des Zuganges zu einer spezialisierten Versorgung, sondern sorgt auch für eine höhere Zufriedenheit bei den Leistungserbringern. Gemeinsam ein gutes Ergebnis zu erzielen, erfreut alle Beteiligten.

Entwicklung und Ausblick

Die Kostenträger sehen aktuell ein flächendeckendes Versorgungsdefizit bei Menschen mit chronifizierten Wundheilungsstörungen und versuchen, durch Vergütung von ambulanten Strukturen – im Wesentlichen in Form von sogenannten Wundzentren – eine flächendeckende Versorgung zu erreichen. Dies wurde in Deutschland durch gesetzliche Anpassungen der Häusliche-Krankenpflege-Richtlinie ermöglicht. Die Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden soll durch spezialisierte Leistungserbringer vornehmlich in der Häuslichkeit der Betroffenen erfolgen. Die Richtlinie ermöglicht allerdings auch die Umsetzung außerhalb der Häuslichkeit in sogenannten (nicht ärztlich geleiteten) Wundzentren.

Gleichzeitig wurden die Selektivverträge zum diabetischen Fuß in Deutschland sukzessive bis auf einige wenige mit kleineren Krankenkassen gekündigt, da aus Sicht der Kostenträger die Versorgungsrealität der betroffenen Menschen optimal entwickelt wurde und eine Anschubfinanzierung für eine Entwicklung nicht mehr erforderlich sei. In einigen Regionen konnten alternative Vergütungen zum Beispiel im Rahmen von Disease-Management-Programmen verhandelt werden.

Das diabetische Fußsyndrom ist aber mehr als nur eine Wunde am Fuß eines an Diabetes erkrankten Menschen. Wer dies nicht berücksichtigt, verkennt die Komplexität und Tragweite dieser multifaktoriellen Komplikation einer Diabeteserkrankung. Wie es aktuell bei der Vergütung der ambulanten ärztlichen Versorgung der Menschen mit DFS in Deutschland weitergeht, ist ungewiss. Die entwickelten Strukturen stehen und können sicher jederzeit wieder suffizient aktiviert werden. Aktuell wenden sich allerdings viele ambulante Behandler:innen vom DFS ab. Die Versorgung von Menschen mit DFS sollte aber aufgrund der Komplexität der Erkrankung auf jeden Fall in ärztlicher Verantwortung bleiben!

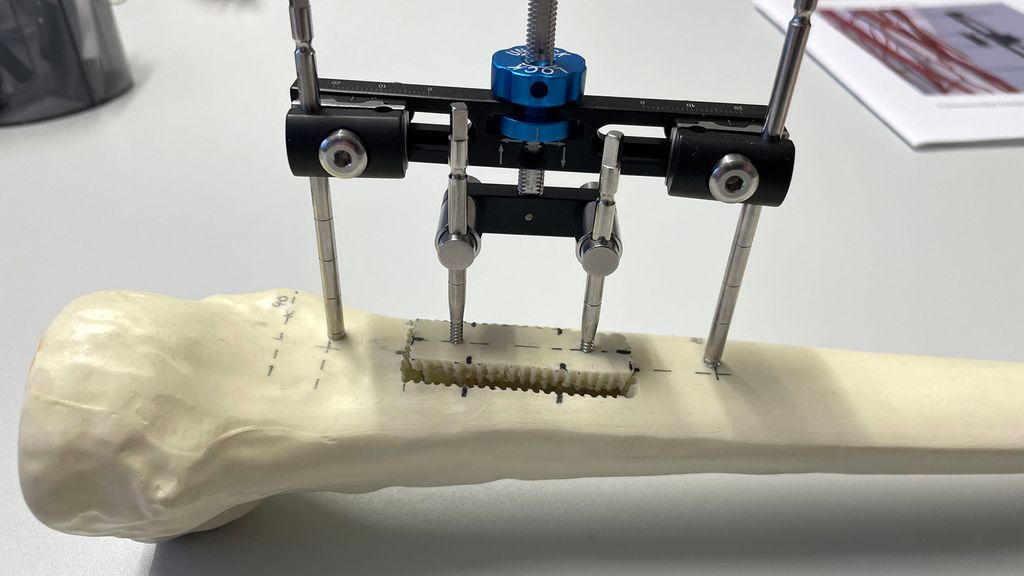

Die Fußchirurgie muss perspektivisch die Prinzipien operativer Entlastungskonzepte auf Menschen mit DFS übertragen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Diabetes-Fußchirurgie zur „inneren Druckentlastung“ mit minimalistischem und alters- sowie mobilitätsadjustiertem Ansatz müssen in den Fokus der Fußchirurgie und der spezialisierten Ausbildung gerückt werden. Nur dann werden wir die Anforderungen der Zukunft im interdisziplinären und interprofessionellen Setting der Versorgung von Menschen mit DFS zeitgemäß umsetzen können.

Literatur:

● Eckhard M, Engels G: Das diabetische Fußsyndrom besser verstehen, behandeln und vermeiden. Diabetologie und Stoffwechsel 2023; 18: 116-39 ● Eckhard M, Engels G: (Wund-)Management beim diabetischen Fußsyndrom (DFS). Diabetologie 2023; 19: 907-30 ● Hochlenert D et al.: Externe Zweitmeinung zur Verhinderung von Majoramputationen bei Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom. Diabetologie und Stoffwechsel 2013; (8): P229 ●Hochlenert D: Qualitätsbericht der Netzwerke Diabetischer Fuß Nordrhein, Hamburg und Berlin 2017; www.fussnetz-koeln.de ● May M et al.: Decrease in (major) amputations in diabetics: a secondary data analysis by AOK Rheinland/Hamburg. J Diabetes Res 2016; 2016: 6247045 ● Morbach S et al.: The German and Belgian accreditation models for diabetic foot services. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32(Suppl 1): 318-25 ● Risse A, Hochlenert D: Integrierte Versorgung. Neue (?) Versorgungsformen am Beispiel des diabetischen Fußsyndroms. Diabetologe 2010; 2: 100-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Ulkusabheilung: Prognoseabschätzung mit dem MAC-Score

Wundheilungsstörungen sind beim diabetischen Fußsyndrom leider tägliche Routine, neue Läsionen können unvermittelt auftreten. Trotz Druckentlastung heilen aber manche Ulzera einfach ...

Optionen der inneren Fixation bei Charcot-Arthropathie

Die Ursache der Charcot-Arthropathie ist unverändert ungeklärt. Es handelt sich um einen neuropathisch-entzündlichen Prozess, in dessen Folge es zur Destruktion des Knochen- und ...

Option bei DFS mit schwerer „small arterial disease“?

Patienten mit diabetischem Fußsyndrom (DFS) und Ulzeration oder Gangrän haben ein hohes Risiko, Teile des Fußes oder die ganze Extremität zu verlieren. Ursächlich sind neben der ...